专题|丘处机西行东归八百周年记

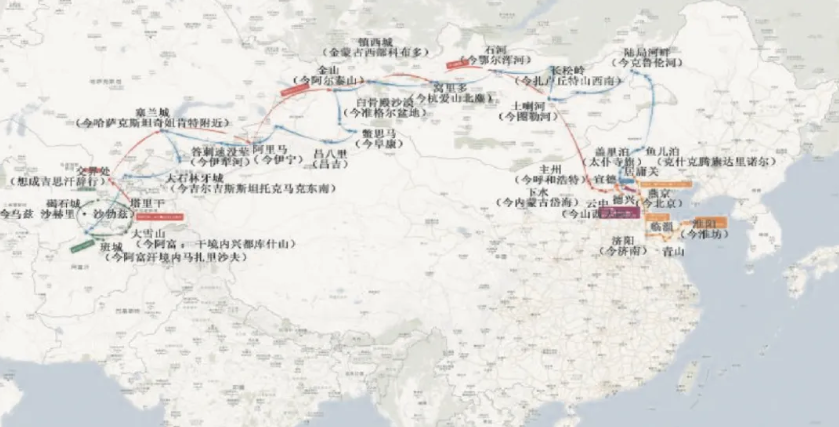

丘处机西行东归全程路线图

此诗系著名文化学者廖彬宇先生于2016年考察栖霞太虚宫期间所作。该诗追诉了金元时期著名的全真道士丘处机一生的功业与品格。丘处机,号长春真人,是“全真七子”之一,后被龙门派奉为创派师祖。诗歌首联“造物机缘在宿因,灵根岂肯混凡尘”,以虚笔引出丘处机感悟大道的天赋和超凡脱俗的灵气。颔联“龙门七载全真性,悲悯苍生契大钧”,则以实写推出丘处机龙门得道的功业,以及他心系苍生疾苦的天下情怀。颈联“仁者一言能止杀,风神万古见长春”,是对长春真人西行劝谏成吉思汗停止杀戮之历史的盛赞,是实写。尾联“唯其至德堪服众,感化千秋慕道人”,由虚归实,是讲丘处机作为道教领袖的大爱情怀之本在其有“至德”,也恰恰因此,丘处机被后世永远铭记,千载流芳。

颈联“仁者一言能止杀,风神万古见长春”所言,即是丘处机于1220年至1224年以七十三岁之高龄西行万里面见成吉思汗于大雪山的历史传奇。

成吉思汗西征打通了中西交通要道,引发了世界古代历史上一次较大规模的人口迁徙和中西文化的交流互鉴。公元1220年,丘处机以“悲悯苍生契大钧”之伟大情怀,应召前往西域觐见成吉思汗,途经今山东、河北、山西、内蒙古、新疆等地和蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗等国,于公元1224年返回燕京。今年恰是丘处机西行东归八百周年,回望当年西行壮举,可谓功在当下,名重千载,至今仍为世人所称颂,即所谓“感化千秋慕道人”也。

《道德经》曰:“我有三宝,持而保之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈,故能勇;俭,故能广;不敢为天下先,故能为成器长”,展现了道家慈爱、谦虚、心怀天下的博大胸怀和精神品格,从而塑造了道教“盛世封山苦心修,乱世下山寄苍生”最直观最正面的形象。丘处机的一生恰在乱世与盛世之间轮转,出生时宋金达成和议,北方困厄稍解,但不久即陷入金廷内乱之中,出家入道时则身处有“小尧舜”之称的金宣宗统治时期的大定盛世,专于修道,遂有“磻溪六载,龙门七年”的苦行修炼事迹。丘处机积极践行全真道的“真功”与“真行”,并以有为之行传无为之道,尤其是金末乱世,他以73岁高龄西行万里觐见成吉思汗的壮举,为中原万民带来了生机和稳定。成吉思汗征召丘处机的目的主要是寻求长生之方,诏书中“或以忧民当世之务,或以恤朕保身之术”表达了成吉思汗想要见到丘处机的迫切心情,以“渭水同车,茅庐三顾”表示敦请之诚。丘处机拒绝南宋和金朝的征召,而选择了远在万里的成吉思汗,除了谋求全真道发展的政治目的之外,更为重要的是解救万民于水火。他在《复寄燕京道友》诗云:“十年兵火万民愁,千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下,今春须合冒寒游。不辞岭北三千里,仍念山东二百州。穷极漏诛残喘在,早教身命得消忧”,途中遇到三太子窝阔台的医官郑景贤时又赋诗明志:“我之帝所临河上,欲罢干戈致太平”。经过一年多的长途跋涉,丘处机于1222年4月5日抵达阿富汗大雪山成吉思汗的“八鲁湾”行宫,与成吉思汗展开多次论道,史称“雪山论道”。丘处机常以三事劝诫成吉思汗:一是劝他减少杀戮以救民,二是劝他敬天爱民以安邦,三是劝他清心寡欲以养生,得到了成吉思汗赞赏并记录在册,训诫子孙。丘处机还借自然界的雷击现象,劝谏成吉思汗以孝道移风易俗;借成吉思汗打猎坠马的事情,劝说成吉思汗体察“天道好生”之心以减少田猎。令人惊奇的是,对这位来自山东滨海的高道丘处机的劝诫,成吉思汗竟然都一一采纳,虚心接受。借成吉思汗的恩遇和给予的免除赋役的特权,丘处机东归后命弟子大建琳宇,收容了大量无家可归的平民、士大夫和普通百姓,挽救了无数无辜百姓的生命。事实上,除了西行面见成吉思汗这一壮举之外,行程当中丘处机的济民救世之举也比比皆是。在途经邪米思干(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)时,他命弟子将自己的口粮拿出来赈济当地百姓,超越了种族和宗教的隔阂。在东归途中听说蒙古军队即将镇压山东义军,他令弟子尹志平携亲笔信随同宣差阿里鲜前往抚谕,以避免无辜的杀戮和百姓的劫难。丘处机之所以能够获得百姓的信赖和成吉思汗的尊重,靠的不是各类道法和花言巧语,而是靠胸怀天下的高尚德性和诚实恳切的话语。因此,在丘处机身上,我们不仅看到了一位宗教领袖悲天悯人的济世情怀,还管窥到了在全真道所谓“真行”背后所内蕴的中华民族以天下为己任的担当精神和使命意识。

辽金时期,中国北方先后为契丹人、女真人统治,契丹人和女真人不断向南迁徙,深入中原,于北方各地安家置业。虽然民族矛盾与纷争不断,但是在长期的生活和相处中,不少契丹人和女真人学习中原文化,通过科举入仕,与汉族文人广泛结交,民族融合趋势进一步加强。丘处机生活在这样的政治环境之下,深受金文化的影响,民族偏见和异族王朝的观念较为淡薄,牟钟鉴先生称赞他有“跨民族的多元一体意识”,这是他游走于金廷,后来于金、南宋之外选择成吉思汗的重要影响因素。在全真道的早期发展历程中,金廷的认可和地方女真贵族的支持是非常重要的影响因素。早在陕西龙门苦修时,丘处机已经声名远播,与时任陕西路统军使兼知京兆府事的女真贵族夹谷清臣结下了深厚的友谊。返回山东后,丘处机又得到金廷和地方官吏、士人的尊敬。丘处机在金朝的传道活动为其西行途中处理与蒙古官吏的关系,结交其他民族、传播道教文化奠定了基础。除了少数的蒙古将领,蒙古占领的北方各地多由投降蒙古的契丹人、女真人、汉人担任要职,如燕京留守石抹咸得不、宣德州元帅耶律秃花皆为契丹人;宣抚王楫,道号紫岩翁;下水区域的元帅夹谷公乃女真人。蒙古高原上田镇海城内的金章宗二妃徒单氏、夹谷氏和汉公主母钦圣夫人袁氏,夹谷妃乃夹谷清臣之女,这些都是丘处机在金朝的故旧;留守邪米思干的太师耶律阿海,乃耶律秃花之兄;宣使刘仲禄、邪米思干司天台判李德、窝阔台的医官郑景贤等汉人官吏,这些人在当时都成为全真道的重要护持者和传播者。丘处机的到来及其在蒙古高原和西域的建观传道活动,为这些人以及围绕其身边的女真人、契丹人和汉人提供了可以活动的文化中心,加速了彼此的进一步融合。在西方世界中,他们拥有共同的称谓“契丹人”(中原汉人的代称),被元朝统一划归为汉人,集中体现了外界对当时北方多元一体形象的认知。丘处机西行又促进了汉人与蒙古人、回纥人的进一步接触与文化交流。由于成吉思汗的征召及命令,丘处机在西行过程中得到了沿路官员的尊敬和热情招待。成吉思汗幼弟斡辰大王铁木哥·斡赤斤仰慕丘处机,想要询问长生之道,曾派阿里鲜和王楫先后前往宣德州朝元观请丘处机务必经过王帐。及至王帐,斡辰大王盛情款待,临行前派阿里鲜奉丘处机西行以待归程。经过克鲁伦河蒙古人居住地,丘处机又得到蒙古民众的欢迎,并以黍米相赠,丘处机等人则以枣回赠。路过斡耳朶时,蒙古皇后以醍醐、湩酪,金朝公主和西夏公主以寒具等食物供养丘处机等人。至田镇海城,蒙古人镇海款待丘处机一众,并护其前往大雪山觐见成吉思汗,路上又有回纥首领相迎,提供住所、饮食。最为重要的是,丘处机与成吉思汗的雪山论道,不仅让成吉思汗了解了中原的胜景,更得到了成吉思汗的支持,获得优待,使全真道发展为能够吸纳和收容北方不同民族信众的一大宗派,从而促进了蒙古与中原诸民族的交往交流交融。丘处机西行的所见所闻被门人李志常记载于《长春真人西游记》,此书乃是当时记载西域、中亚山川地理、物产气候、民族风情和宗教信仰的一部非常重要的著作。陈得芝教授曾高度评价此书,认为:“《长春真人西游记》是汉文载籍中第一部横贯蒙古高原的亲身游历记录,也是唐代以后第一部根据实地见闻记述从天山东部到河中广阔地域的书,其价值可与玄奘的《大唐西域记》相比伦”。书中对于西域-中亚地区的记载,有助于时人了解西方的情况,尤其是在大量穆斯林来到中国做官、经商、履行的情况下,中原士庶与穆斯林的互相了解、彼此尊重成为一个非常重要的社会问题。

丘处机等人在应对异域文化、其他民族的态度和处理方式则充分展现了文化自信和中华文化包容开放的博大胸怀。护送丘处机的镇海出自蒙古克烈部,景教的主要传播地区,镇海本人也是一名虔诚的景教徒,他们经过的乃蛮地区同样是景教东传的重要地区。两个不同宗教信仰者一路相伴,镇海还给丘处机讲述了乃蛮地区发生的精怪事件及白骨甸夜间有魑魅魍魉作祟,他们常在马首涂血以镇之,而丘处机则向他们讲述了“邪精妖鬼,逢正人远避”的东方理念。至轮台之东,又有景教徒首领来迎。丘处机的西行,让东西文化在蒙古高原和新疆再度交汇,以增强彼此的交流、认识和理解。在阿里马城(遗址在今新疆阿尔泰古城)及中亚的异域世界,丘处机等人细心观察当地人的风俗习惯,了解伊斯兰教的宗教仪式。阿里马城由穆斯林担任达鲁花赤,迎丘处机等人入城。在这里,丘处机等人观察到本地人用瓶子取水灌溉,非常喜爱中原的瓷器,并以桃花石指称汉人,这是伊斯兰世界乃至东罗马对中国的称呼,由此可进一步了解他者眼中的自我象形。在赛蓝城(故址在今哈萨克斯坦奇姆肯特),丘处机等人见到了伊斯兰教的宣礼塔,并赶上了穆斯林的重大节日——大拜拉姆节。相较于中原其他人多记载为浮屠塔,李志常记载为小塔显得更为谨慎,而且能够明确的区分穆斯林与僧徒的差异和区别,这是中原人对于伊斯兰教认识的进一步深入和清晰。在邪米思干大城,李志常在书中描述了当地穆斯林的衣冠形制、生活习俗和宗教仪式,而这些都是通过丘处机及其随行门人的口述获取的重要信息。比如城内回纥人“男女皆编发”,贵族和庶人有明显的区别。贵族“男冠则或如远山,帽饰以杂彩,刺以云物,络之以缨,自酋长以下,在位者观之”。季冬时节设斋一个月,斋月结束举行开斋节。在举行宗教仪式时,由大石马(智者)登宣礼楼,“礼西方,谓之告天”。宣礼楼的样式,李志常记载:“于危楼舍上跳出大木如飞檐,长阔丈余。上构虚亭,四垂缨络”。在这个异域世界有一些契丹人和汉人工匠,丘处机等人曾在此传道,同时也曾试图跨越宗教、语言的隔阂,开展一些文化交流活动。结果虽然不尽如人意,但是丘处机通过在王宫留诗以及赈济当地民众的活动,也将东方的文化和济世理念传入到中亚,在一定程度上促进了道教与伊斯兰教文化的交流。概言之,丘处机西行万里面见成吉思汗的传奇经历,不仅是其悲悯苍生、道济天下的宗教情怀的自然外化,更是其作为全真道士的以“至德”为基的“真行”的充分体现。这一场时势潮流推引下造成的两个传奇人物的风云际会,不仅是中原文化与我国北方少数民族文化的一次大交汇、大融通,也是一场中外文明藉由历史上最庞大的帝国而实现的一次碰撞、交流和互鉴,其为后人留下的文化遗产至今犹在,历久而弥香。